こんにちは、I&COです。このニュースレターでは、日本の社会・企業・人のより良い未来への展望を拓くヒントとなるようなコラムや、I&COの最新情報を隔週でお届けしています。

今回は、ニューヨークに拠点を置くレイ・イナモトが執筆した「現代のマーケティングにおける7つのモード」です。広告という枠組みを越えてブランドが持続的に成長していくために、いま何が必要なのか?7つの視点をご紹介します。

このコラムは、レイ・イナモトの「The Seven Modes of Modern Marketing」をベースに翻訳・編集したものです。

誰もが、マーケティングの新しい公式を探し続けている。

ソーシャルメディアやクリエイター経済の台頭によって、マス広告のような画一的なアプローチは時代遅れとなった。マーケティングの手法やテクニックは、日々目まぐるしく進化している。

ようやく世界の流れに追いついたと思った矢先に、プラットフォームのアルゴリズムが変わり、昨日まで効果的だった施策が突然通用しなくなる。新しいテクノロジーがもてはやされる一方で、私たちはその変化に翻弄され続ける。中には定着するものもあるが、大半は短命に終わる。

「〇〇はもう終わりだ」といった見出しの記事が出回り、数年ごとに業界のオピニオンリーダーたちが「〇〇の終焉だ」を主張する。私自身もその例外ではない。

しかし、万能な公式を求めたり、マーケティングをチャネルごとに分断して考えるよりも、はるかに実用的な方法がある。それは、自社のブランドや組織に適した「モード」── つまり「思考の枠組み」を見つけることだ。

そのために必要なのが、以下のステップである:

クリエイティビティを一部の部署の責任にせず、組織全体の文化として捉える

マーケティングの在り方を進化させ、再考する

マーケティングにおける多様なモードを認識する

自社にとって適切なモードの組み合わせを選択する

これらのステップで、マーケティングを単なる「製品やビジネスについてのストーリー」から、「ブランドを築くための重要なエンジン」へと進化させることができる。

以下が、私が考える「現代のマーケティングにおける7つのモード」だ。

プロダクト・モード:プロダクトそのものが、マーケティングになる

ストーリーテリング・モード:語りの技術が、ブランドを強くする

テクノロジー・モード:システムが、エンゲージメントを生む

オーラ・モード:人々の憧れが、ブランドを成長させる

スペクタクル・モード:注目の集め方そのものが、メディアとなる

パーパス・モード:社会的意義が、戦略になる

ビジネスモデル・モード:売り方そのものが、ブランドの価値となる

ここからは、それぞれのモードがなぜ重要であるのか、そしてどの企業やブランドそれを実践しているのかを紹介していく。

現代のマーケティングにおける7つのモード

1. プロダクト・モード

プロダクトそのものが、マーケティングになる

かつてはストーリーテリングさえ巧みであれば、平凡なプロダクトでもブランドを築くことができた。「認知(アテンション)」も、広告費で獲得することが可能だった。しかし現在、質の低いプロダクトはもはや生き残れない。ブランドはまずプロダクトから始まるべきであり、知名度だけでは成功できない時代になっている。

多くのセレブリティが、自身の膨大なフォロワーを活用してブランドを立ち上げている。たしかに、その影響力によって立ち上げ初期の注目を集めるのは容易だ。だが、そうしたブランドの多くは数年以内に市場から姿を消している。その理由は、製品クオリティの低さにある。

有名であることは、初期段階において流通面での優位性をもたらすかもしれない。しかし、それだけでは持続可能なビジネスモデルにはならない。

このモードを実践すると: 「何を伝えるか」ではなく「何をつくるか」に、ブランドを根づかせることができる。

このモードを実践しているブランド例:Apple、ASICS、Dyson、Stanley、Toyota、UNIQLO

2. ストーリーテリング・モード

語りの技術が、ブランドを強くする

ストーリーテリングは、アイデアを広め、繋がりを築くための、人類最古の情報伝達手法である。歴史家ユヴァル・ノア・ハラリによれば、物語に心を動かされるという特性は約7万年前に現れ、人類の協力や共創、信頼のあり方を根本から変えたという。

現代においても、ストーリーを語る力を持つ人は共感と支持を得る。ブランドにとっても、感情に訴え心を動かすストーリーは、強力なコミュニケーション手段となる。

ただし、情報があふれる今の時代において、人々の心を突き動かすようなブレイクスルーを生み出すことは決して容易ではない。

このモードを実践すると:巧みに構築された表現を通じて、感情的な共鳴と意味のあるつながりを生み出すことができる。

このモードを実践しているブランド例:Liquid Death、Nike、OpenAI、Squarespace

3. テクノロジー・モード

システムそのものが、エンゲージメントを生む

テクノロジーは、人々が世界をどのように認識し、体験するかを形づくる。それは、ブランドと人々の関わり方にも大きな影響を及ぼす。

21世紀を代表する優れたブランドは、新たなテクノロジーを積極的に取り入れ、顧客とのエンゲージメントを深める手段として活用している。

このモードを実践すると: 拡張性が高く、対話的で、個別化されたブランド体験を創り出すことができる。

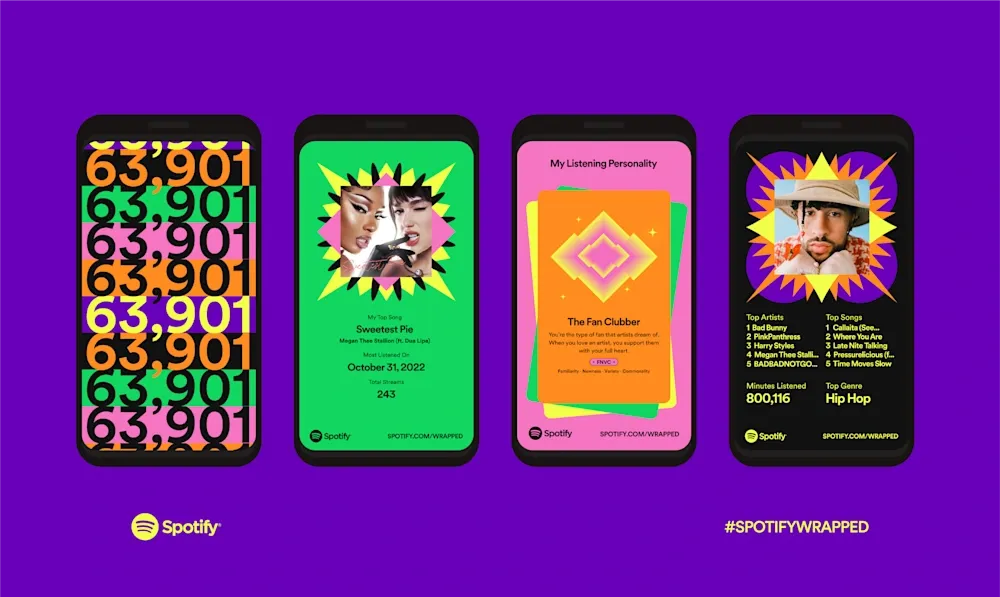

このモードを実践しているブランド例:Sephora、Spotify、Starbucks

4. オーラ・モード

人々の憧れが、ブランドを成長させる

このモードを実践するブランドは、文化的な影響力(cultural cachet)や社会的証明(social proof)を活かし、ブランドに対する人々の興味や憧れを生み出す。そして、丁寧なキュレーションと洗練された表現によって、着実に評判を高めていく。

その結果、排他性や品質、文化的な存在感が相乗効果を生み、ブランドは人々を惹きつける強いオーラを帯びるようになる。

このオーラが顧客の共感や支持を呼び、やがて顧客自身がブランドのアンバサダーとなって、自発的にその魅力を広めていく。こうした流れが、ブランドの自然な成長を後押しする。

このモードを実践すると:文化的な吸引力、ステータス、口コミによる拡散力を生み出すことができる。

このモードを実践しているブランド例:Aesop、Hermès、Human Made、Totême

5. スペクタクル・モード

注目の集め方そのものが、メディアとなる

多くのブランドは、自然発生的な成長を好む傾向にある。しかし中には、「スペクタクル・モード」を駆使し、計画的に世間の注目を一気に集めることに成功するブランドも存在する。

ここで言う「スペクタクル」とは、意図的に演出され、周到に仕組まれたものを指す。その狙いは、短期間で広範囲に認知を獲得することにある。

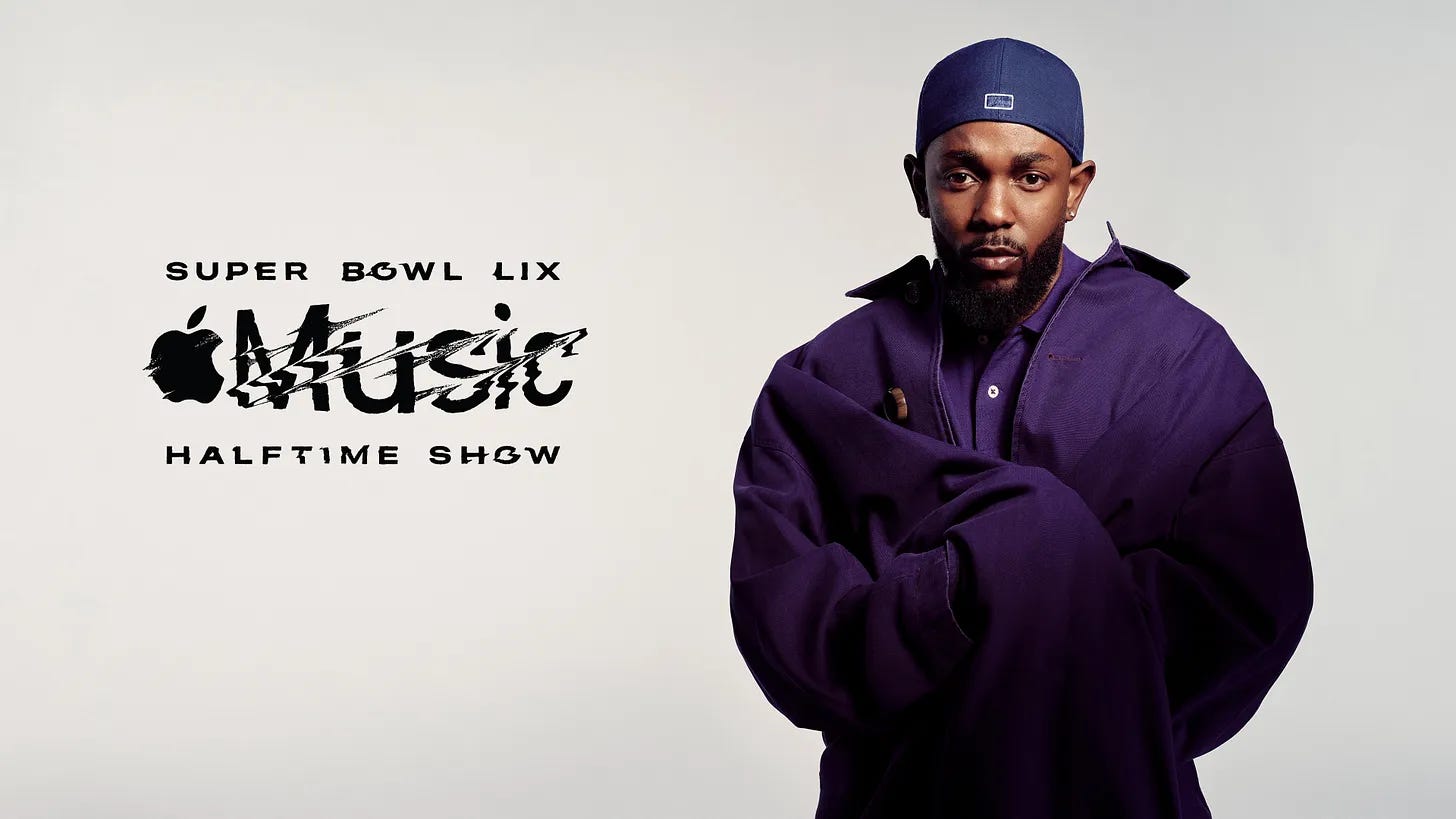

スーパーボウルのCMや大胆なPRスタント、有名人とのコラボレーション、話題性のあるキャンペーンのローンチなどがその例だ。

このモードは、大胆で創造的な演出によって即効性のあるインパクトを生み出す。ただしその効果には大きなコストが伴うという現実もある。

このモードを実践すると:計算されたモメンタムを通じて、大衆の視線を一気に集めることができる。

このモードを実践しているブランド例:Apple、Barbie、Coca-Cola、Dior、Nike

6. パーパス・モード

社会的意義が、戦略になる

近年、「パーパス広告」は以前ほど好意的に受け止められなくなっている。形だけのメッセージや見せかけの姿勢が批判の対象となることが増えているからだ。

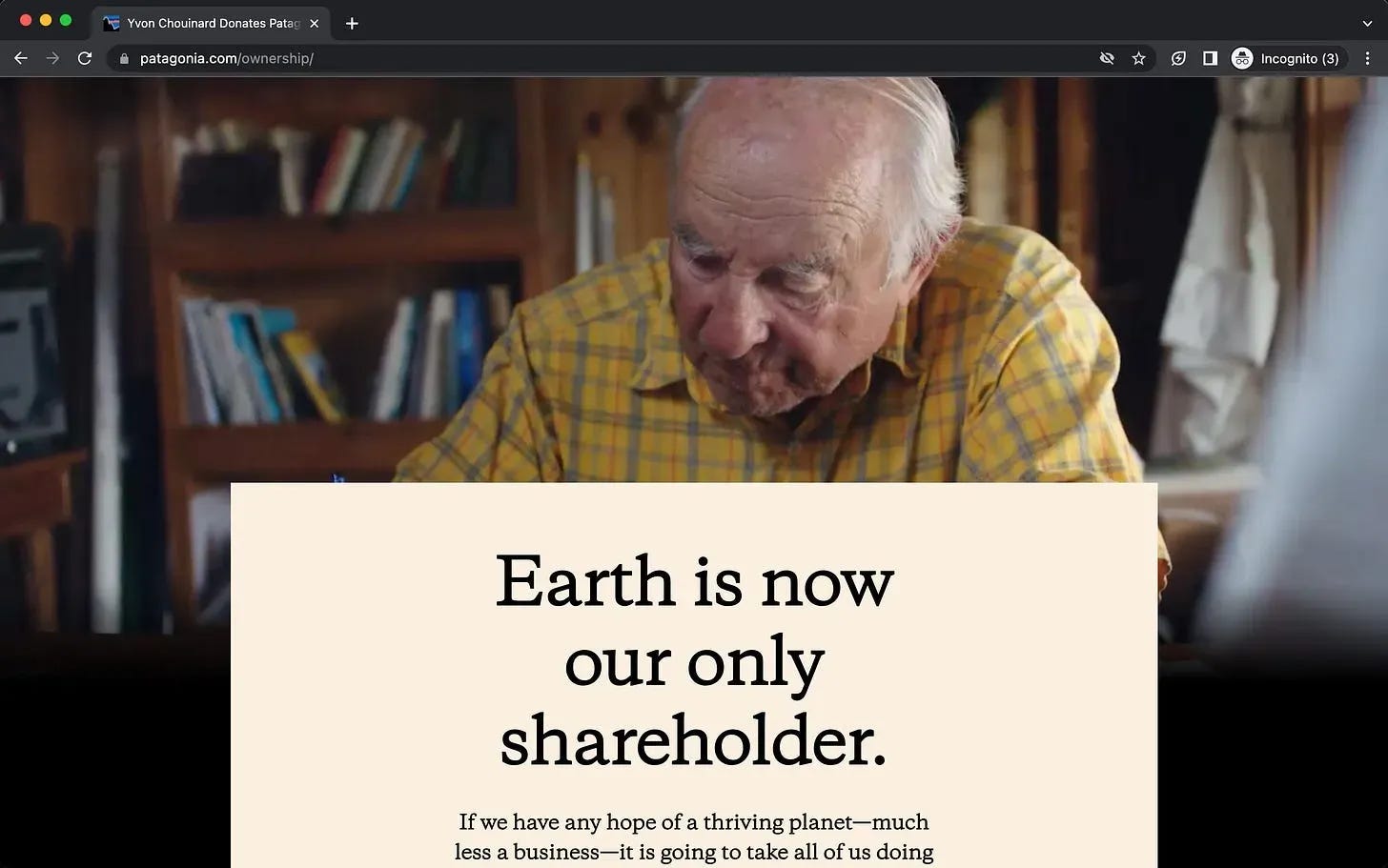

しかし、パーパスを適切に体現できれば、それはオーディエンスにとって強い魅力となり、社員にとっても働く理由となる。それは一過性のスローガンではなく、時を超えてブランドに息づく力を持つ。広告やマーケティングの枠を超え、ブランドの核そのものとなるのである。

このモードには、たとえ一部の顧客を遠ざけたり議論を呼んだりすることがあっても、自らの立場を明確に示す覚悟が求められる。それは、マーケティングを単なる利益追求の手段から、社会に意義ある影響をもたらす手段へと進化させるものだ。

このモードを実践すると:ブランドを価値観と結びつけることで、信頼と長期的な意味づけを築くことができる。

このモードを実践しているブランド例:Dove、L’Oréal、Nike、Patagonia、Toyota

7. ビジネスモデル・モード

売り方そのものが、ブランドの価値となる

最も革新的なマーケティングは、企業が「何を、どう売るか」を根本から見直すときに生まれる。

このビジネスモデル・モードでは、売り方の設計そのものを創造的な行為と捉え、事業構造全体をブランドの強みに変えていく。うまく機能すれば、ビジネスモデルそのものが強力なマーケティング手段となり、成長を後押しすると同時に、顧客のロイヤルティも高めることができる。

このモードを実践すると:価値の届け方・アクセス方法・収益化の仕組みを再構築することができる。

このモードを実践しているブランド例:Amazon Prime、Glossier、Netflix、Warby Parker

モードの組み合わせを選ぶには

すべてのブランドにとっての正解となる、万能なモードは存在しない。

重要なのは、次の4つの要素に基づき、自社に最適なモードの組み合わせを見つけることだ。

ブランドの目的と価値観

組織としての能力(ケイパビリティ)

顧客のニーズと期待

市場環境と競合の状況

これらの観点を軸に、自社にとって最適なモードのバランスを検討することが鍵となる。

まずは現在のマーケティング活動をこれらのモードに照らして棚卸しし、自社の強みとなっているモードや、活用しきれていない可能性を見極めることをお勧めする。

新たなモードを導入する際は、小規模なパイロットプロジェクトとして試し、効果が確認できたアプローチを段階的に拡大していくのが効果的だ。

モードの組み合わせは、ブランドの成長や市場環境の変化に応じて、柔軟に変化していく必要がある。しなやかで強いブランドは、コアとなる目的や価値観の一貫性を保ちつつ、変化に応じて柔軟に対応していく。